2017年2月19日 葛飾シンフォニーヒルズ別館ひびきにて、あそび文化研究所所長 畑 直樹先生におそわる「あそんで育てるアナログゲーム」講座を開催しました。来て頂いた皆様、ありがとうございました。

ドイツと日本での保育士経験から

どうしてこの遊びなのか、どういう工夫をもって遊ばせるといいのかという理論をきいてから、実際に受講生同士でやってみるスタイルの講座は、楽しく、それでいてわかりやすく、メモをとる音と笑い声の絶えない講座となりました。

参考までに、今回受講したいっていう気持ちでは誰にも負けないであろうわんぱく小2男子ママスタッフNのメモ書きからいくつか紹介させてもらいますと—

「よく見てね」といういつもの声掛け

こどもに「よく見てね!」と言う機会は多いとおもいます。でも、「よく見る」ってどういうことか、ちゃんと伝わっていますか?こどもは経験として知っていますか?

—という話からはじまった『ドブル』と『コピー オア ノットコピー』。

こどもは、「よく見てね!」というだけでは見方がわからないのですぐ諦める。でも一度コツをつかんでしまえば以後ずっと「集中して見る」ことができるようになる。その状態を、実際に体感してもらいます。

この「よく見るコツ」がわかる前とわかった後では、大人でも集中力とねばりがぜんぜん違う。こういったちょっとしたコツを伝えることの積み重ねで「自分から見れる」こどもと「目の前にあるのに気づかない」こどもに分かれていくのかもしれない、と目からうろこ。

(探しものを探そうともしない息子に「いやメチャクチャ目の前にあるやん!」とつっこむ前に、ヒントを出して自分で気付く経験をさせてあげることが育てるっていうことなのかー、うちに足りなかったのはそれかー!!)

ひとつひとつが気付きの連続で、渡されたレジュメがメモでどんどん埋まっていきます。

それっていじめ?あそび?うそっこ世界の大切さ

「相手の嫌がることをする」ってみんなが通る道です。だってほら、相手の書いてる途中のえんぴつを奪い取るルールの『マタンガ キッズ』とかこんなにたのしい。大人だってこの笑顔。

でも当たり前だけど、これは「あそび」としてやるから楽しいんだよね。ひとりよがりになると楽しくない。そのバランス感覚ってどこでみがくの?

—そういうところから、「うそっこ世界でのあそび」の重要性を聞きます。

友達の好きなもの知ってる?

コミュニケーションは知る事から。

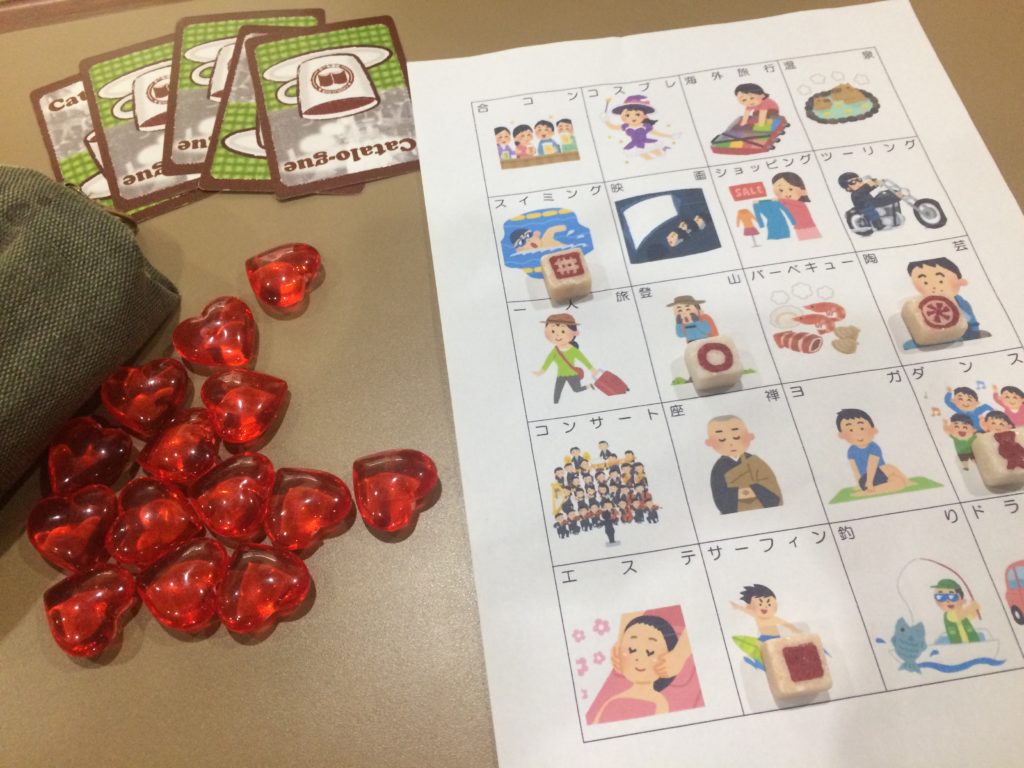

相手の好きなものランキングをあてる『かたろ〜ぐ』をつかって、自分を知ってもらう・相手を知っているということの安心感と、こどもとやるとき・大人数でやるときのヒントをいくつか。

このあたりになってくるとゲームもいくつもやったあとなので、だんだん相手のことが分かってきたつもりに…なっているのに、全然予想外なランキングにおもわず話がはずみます。

子どもの場合は、話しまでできなくてもOK。好きなものを知っている・知ってもらっている安心感っていうのはすごく大きいということでした。

大笑い!…されるのが苦手な子もいるよね。

そして最後に、理屈抜きで楽しく大笑い!な『トップダンス』『トップフェイス』を大人数で。

見たまんまの、ダンスマネ・顔マネであててもらうカルタです。うまく出来ても全く出来なくても大笑い!なパーティーゲームで、こどもがやるとめちゃくちゃ可愛い♪

でもこういうゲームに参加することを嫌がる子もいるよね、シャイだったり笑われるのが嫌だったり…。そういうとき、日本ではなんとかして活動に参加させようとするけど、ドイツではそうじゃないよという話もしてもらいました。(ここでも目からウロコ)

なぜ今、【アナログゲーム】なのか

今回、午前の部は「家庭で伸ばす」、午後の部は「福祉・教育・保育の現場で活かす」という二段構成で話をしていただきました。

スマホもゲームも触れる環境で「あそび」の幅が爆発的にひろがっている今の時代に、むかしながらの「アナログゲーム」にひかれるのは何故なのか。

シャイな人でもすぐに仲良くなれるよ!

相手のことをよく見て想像するようになるよ!

ハンデをつけやすいから世代・能力いっしょくたに遊べるよ!

スモールステップの成功体験をあそびのなかで積み上げられるよ!

「何故」の部分にはそれぞれの答えがあるのだと思います。

それぞれの、こどもたちへの思いに対するヒントを、ひとつでも見つけてもらえたなら幸いです。

ぼどっこでは「あそんで育てる」をキーワードに、こういった学ぶ会のほか、親子で遊ぶ会の開催や、イベントでの出張ゲーム会などを行っています。

全国のおやこで遊べるボードゲームイベントは おやこボドゲカレンダー からさがして、まずはいっしょにあそんでみてください(*^^*)

それと、今回の講座がニュースで放送されます!こちらもご覧ください!

デイリーニュース足立・葛飾・江戸川(J:COM 11ch)

2/21(火)

18:30〜 20:30〜 23:30〜